それは、ペンブロックシャー海岸で海洋学者、キャスリーン・ドリュー・ベイカー博士の発見が、海藻の生産に革命をもたらし、寿司が世界中で愛される料理へと成長するきっかけとなったからです。

日本の寿司とウェールズの共通点は?

日本の代表的な料理である寿司は、今や世界中で最も認知され、人気のある国際的な料理の一つとなっています。今ではどこに行っても寿司を出す店を見かけますが、かつてそれが存在しない時代があったとは想像しにくいでしょう。

しかし、1940年代後半、寿司が終わりを迎える可能性が現実味を帯びてきたのです。

寿司に欠かせない赤い葉状の海藻「海苔」が不足していたのです。日本の海岸線で何百年も収穫されてきましたが、一連の不作によって供給が大きく減少していました。

その結果、海苔の生産は深刻な低迷に陥り、第二次世界大戦後に復興を急ぐ日本では、安定的に栽培することが困難になっていました。

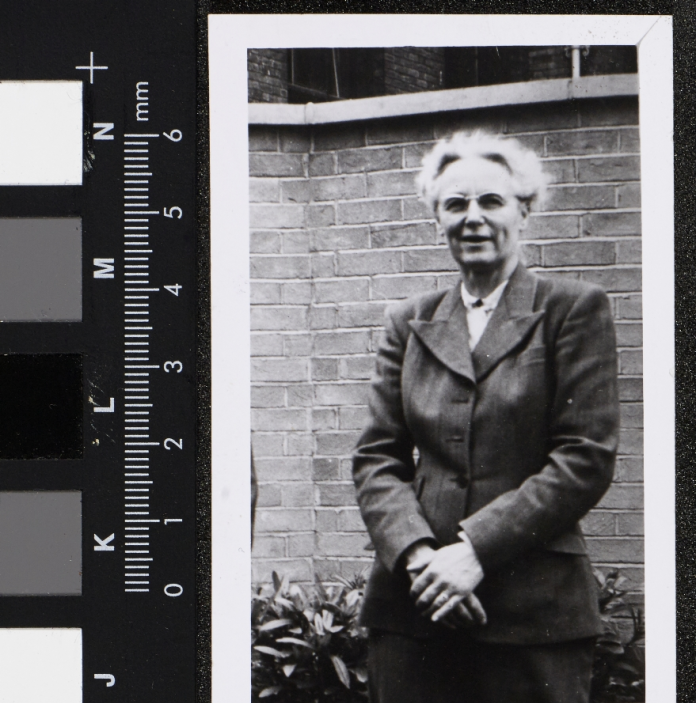

海苔は寿司に欠かせない重要な材料であるだけでなく、当時マンチェスター大学で植物学を教えていたキャスリーン・ドリュー・ベイカー博士の研究対象でもあったのです。

キャスリン博士は、海洋植物や沿岸の植物学、特にさまざまな種類の海藻に特別な興味を持っており、その研究が後に寿司業界を救うことになるのです。

1949年、ウェールズ海岸を訪れた際、キャスリーン博士は夏に貝殻の中で見つかる泥状の微細藻類が、冬に海藻に成長するのと同じ種であることを発見しました。

博士は、海藻の成長サイクルを始めるためには、海藻の胞子を古い貝殻に置くことで種がまかれ、これにより海苔は一年中生産され収穫できるようになること発見しました。

彼女の画期的な発見が海苔の救世主となったのです。

彼女が発表した論文は後に日本の学者に発見され、その理論が実証されました。

その理論は大成功を収め、彼女の発見は海苔栽培方法の改善に役立ちました。その結果、海苔の生産は回復し、さらに繁栄することになったのです。

現在、熊本県南部の小さな町、宇土では、キャスリーン博士を称える祭りが毎年開催されています。博士は「海の母」として親しまれており、海洋藻類を救った功績が讃えられています。

70年後、キャスリーン博士の発見が寿司を救った場所から数マイル離れたウェールズで、シェフ、ギャレス・ウォードが日本の食材とウェールズ産の食材を融合させた料理で、ウェールズで最も有名なレストランのひとつ「イニシール」にてミシュラン二つ星を獲得しました。

キャスリーン博士は、彼女の研究成果が何年も後に世界中で楽しまれ、さらに1万キロも離れた日本で名誉ある人物として称賛されることになるとは、予想もしなかったことでしょう!